乡村旅游与文化旅游综合体开发盈利模式(解读)

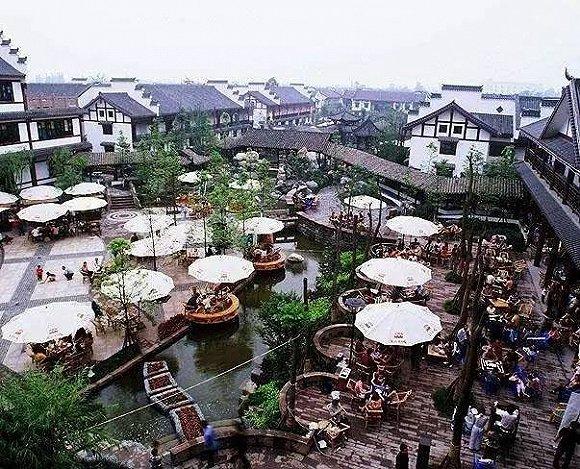

五、乡村旅游与文化旅游综合体古村镇旅游

所谓“古村镇”,是公众和媒体约定俗称的说法,从法律角度和学术内涵上并没有特别严格的界定,一般所说“古村镇"是指在某个历史时期形成的,具有一定历史意义,文化特色和艺术价值的古村古镇至于其“古”的程度,“村”“镇”尺度和规模的大小,历史建筑和街巷风貌等的保存现状等,都没有明确限定。古村镇是地方经济、文化、生活、习俗的有机整体,不仅有古建民居、历史街区及民间工艺等有形的旅游资源。更有包括民族艺术、空间环境及节事活动等无形的旅游资源。其独特的文化内涵,特别是与现代文明隔离所保留的传统环境迎合了现代游客求异心理。

1、古村落旅游的发展必须以当地旅游资源的特色为基础,以旅游客源市场的需求为核心。强化旅游产品的参与性功能,西递宏村旅游产品应充分发挥其集历史文化、民俗风情和自然资源于一体的优势,创造性地开发丰富多样的旅游项目,最大限度地为旅游者提供体验参与的机会,使旅游活动在游客与旅游项目之间形成一种良性的互动。为了满足旅游者需求必须从真实性、参与性、动态性、高雅性、差异性等方面进行文化提升,全面的历史文化环境是一种背景。

2、加大旅游资源保护力度。由于古村落旅游资源的古老性和不可恢复性,所以一定要做好资源的保护工作。如果古镇旅游资源遭破坏或消失了,古镇旅游也就丧失了其发展的最根本动力。因此,要发挥古镇旅游资源的作用,首先要保持这些古建筑及其他遗迹的真实存在———不是以复制品、恢复建筑的形式存在,只有真实的,才是最有价值的。

3、加大人才的引进和培养力度。人才在旅游业发展中具有重要作用,所以对古村落旅游一方面要加大人才的引进力度,把高素质的旅游专业人才吸引到旅游业的发展中来;另一方面要重视现有从业人员的定期培训,从而使古村落旅游从业者的整体素质得到有效提高。

六、民俗乡村旅游与文化旅游综合体开发的基本模式

乡村旅游与民俗文化相连,随着时间的推移,旧民俗文化正一步步远离我们,这并不是一个好的现象。对于这些民俗文化的保存也自然成了一个很重要的话题,对于我们来说,首先要对这一类的文化有所了解,但历史留下来的民俗文化我们不能盲目地全盘接受,也不能全盘否定。要进行有批判地继承以及发扬。而对于槽粕,我们要毫不犹豫地抛弃。这样,才能营造一个积极向上的文化环境。

国内外民俗文化旅游开发的六种模式通过对民俗文化的丰富内涵进行精选和加工,激发人们前来观赏民俗、了解文化的旅游开发行为可以概括为六种基本模式:

1、集锦芬草式:指将散布于一定地域范围内的典型民俗集中于一个主题公园内表现出来,如深圳中国民俗文化村和美国佛罗里达州锦绣中华、北京中华民族园集中表现了中国的民族民俗文化,云南民族文化村集中表现了云南境内的少数民族”的民俗文化。这一模式的优点是可以让游客用很短的时间、走很少的路程就领略到原本需花很长时间、很长路程才能了解到的民俗文化,其缺点是在复制加工过程中会损失很多原有的民俗文化信息内涵,如果建设态度不够严谨,可能会歪曲民俗文化。

2、复古再现式:它是对现已消失的民俗文化通过信息搜集、整理、建设、再现,让游客了解过去的民俗文化。如美国的“‘活人博物馆”中,员工作为几百年的抵美“移民”而出现,身着十六、十七世纪美国劳动人民的服饰,向游客表演了用方形的扁担挑水、用原始农具耕作、用独轮车运输等古老的传统习俗以及各种民间舞蹈,吸引了大量国内外游客。杭州和香港的宋城、无锡的唐城、吴文化公园也属此类。这种模式的优点是可以令时光“倒流”,满足游客原本不能实现的愿望,但也存在着与集锦举苹式共同的缺点。

3、原地浓缩式:一些少数民族村落或民俗文化丰富独特的地区由于时代的发展已在建筑、服饰、风俗等方面有所淡化,不再典型,或者民俗文化的一些重要活动(如节庆、婚嫁)原本在特定的时期才会呈现,令游客不能完全领会当地民俗文化的风韵,故当地政府或投资商在当地觅取合适地段建以当地民俗文化为主题的主题园,集中呈现其民俗精华,如海南中部的苗寨和黎塞风情园均属此类,其优点是便利了游客充分了解当地或该民族的民俗文化精髓,其缺点是在真迹旁边造“真迹”,令游客自然形成对比,对有些游客不能构成吸引力。

以上三种形式可以归并为一个大类,即博物馆类,以丰富的民俗文化知识为特征,其员工都是专门的旅游业从业人员。

4、原生自然式:它是在一个民俗文化相对丰富的地域中选择一个最为典型、交通也比较便利的村落对旅游者展开宣传,以村民的自然生活生产和村落的自然型态为旅游内容,除了必要的基础设施建设外几乎没有加工改造,如广东连南三排瑶寨、夏威夷毛利人村落等,其优点是投资很少,让游客有真实感,能自然地与当地居民交流,甚至亲身参与劳作,有很大的活动自由度,缺点是难以将旅游开发带来的利益公平地分配给村民,村民的正常生产生活受到干扰后可能产生抵触或不合作,难以保证村民们在接待游客时保持热情、友好、不唯利是图。

5、主题附会式:指将民俗文化主题与某一特定功能的旅游业设施结合起来,形成相得益彰的效果,如苏州名园“网师”传统上仅白天对外开放,让游人欣赏江南园林的造园艺术和文化内涵,夜间不对外开放,但近期网“师园”推出了“古典夜园”活动,利用园内各厅堂分别表现一两段苏州评弹、昆曲等各种类型的地方民俗文化艺术,游客同时可以领略苏州园林在夜景下的意境,很受好评。

6、短期表现式:以上五种模式均为长期存在、旅游者可随时前往欣赏的旅游开发形式。但也有一些特定的民俗文化只存在于很短时间。激发短暂的旅游人流。主要有两种情况,一是出于民族民俗传统的节庆活动,如内蒙古的“那达慕”大会、回族的“古尔邦节”、白族和彝族的“火把节”等,其本意并非为了发展生旅游业,故不会长年存在,但在节庆期间会吸引大量的旅游者;二是流动性的民俗文化表演活动,如贵州组织民间表演队到国外演出松桃苗族花鼓、滩堂戏、下火海等,展现了民间文化港捷的艺术风采,每到一处也吸引了不少外国民众远途而来欣赏(这本身即是旅游行为),进而吸引游客前往贵州旅游。一个地区的民俗文化开发应选择符合当地实际、体现民俗文化特色的适当形式。在民俗乡村若设置宾馆,餐厅,则可考虑采用主题酒店形式,即辅以主题附生式旅游开发模式。