东莞市加快培育建设区域消费中心城市实施方案

为贯彻落实《广东省商务厅关于印发实施<2022年广东商务工作要点>的通知》(粤商务厅字〔2022〕1号)、2022年广东省《政府工作报告》、东莞市《政府工作报告》等文件精神,推动区域消费中心城市加快建设,不断深挖我市消费增长点,全面提升全市消费质量和水平,现结合我市实际,制定本实施方案。

一、总体要求

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记关于建设贸易强国的重要论述以及对广东系列重要讲话、重要指示批示精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,全力建设区域消费中心城市,坚持湾区联动、优势互补,供需互促、双向协调,统筹用好区域消费资源,增强对区域消费的集聚辐射力、资源配置力、创新引领力,加快建成具有区域影响力、美誉度的区域消费中心城市,更好服务构建新发展格局,助力区域经济实现高质量发展。

(二)基本原则

一是坚持政府引导、市场运作。强化统筹协调,加大制度供给和政策支持力度,加快完善市场化法治化营商环境,充分调动各类市场主体的积极性创造性,激发消费市场活力,增强内生发展动力。

二是坚持科学规划、争创典范。结合城市国土空间总体规划,立足区域消费中心定位、“软硬”并重,高水平谋划布局建设区域一流消费基础设施体系,构建放心舒心称心消费环境,争创区域消费中心城市典范。

三是坚持创新引领、供需互促。大力推进供给侧结构性改革,强化创新支撑、新品开发、品牌培育,发展新业态新模式,拓展新领域新场景,满足品质生活新需求,促进形成需求牵引供给、供给创造需求的良性发展格局。

(三)发展目标

依托粤港澳大湾区产业发展大协同、创新资源大集聚、区域交通大枢纽、国际贸易大通道、消费潜力大释放等基础优势,大力提升东莞知名度、通达便利度、政策引领度,增强消费繁荣度、商业活跃度,更好汇聚区域消费资源、吸引区域消费人群。到2025年,全市社会消费品零售总额突破5000亿元,总量保持全省前列,消费升级步伐加快,消费结构显著优化,区域消费环境不断改善,现代化商圈对外辐射力和影响力明显增强。

二、重点任务

(一)优化升级消费载体

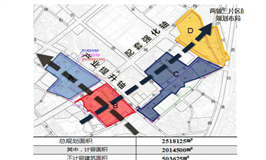

1.推动商圈高质量规划布局。优化城市商圈布局,对标区域一流,突显地方特色,统筹周边资源,加强规划设计,加快将东莞国际商务区打造成新型国际级消费集聚区,将鸿福路和东城商圈打造成时尚休闲消费中心,将西城楼商圈打造成历史商业街区,将万江商圈打造成体验消费中心。加快推动松山湖北站核心商圈建设,高起点进行滨海湾新区核心商圈规划。积极推进鸿福路轴线区域整体商贸提升规划研究。(责任单位:市商务局、市文化广电旅游体育局,东城街道、南城街道、莞城街道、万江街道、松山湖、滨海湾新区)

2.推动商业步行街、商圈改造升级。鼓励重点商圈、特色街区商业综合体开展主题式、体验式、智慧化场景改造,推动步行街(商圈)完善业态结构,发展体验消费,拓展消费空间。推动黄旗广场、中心绿地—市民服务中心—国贸、第一国际—台商嘉宏—火炼树—国贸三个重要节点的立体慢行系统建设与商圈建设同步建设发展。支持鸿福路等商圈改造升级,对于商圈内商家自筹资源新建和升级改建的商业空间进行资金支持。推动东城万达、33小镇、星河城商圈加快融合创新发展。(责任单位:市商务局、市交通运输局、市公安局、市住房和城乡建设局、市自然资源局、市城市管理和综合执法局,东城街道、南城街道)

3.推动高质量商业项目加快建设。推动高质量商业项目与城市更新项目同步规划、嵌入式发展。依托虎门港综保区,探索在综保区周边建设集购物、休闲、娱乐、旅游、度假于一体的奥特莱斯购物公园。积极推进松山湖华润万象汇、南城鹏瑞等商业地产项目建设,指导做好项目招商工作,推动项目打造成为具有标杆性、时代感的高端商业综合体。(责任单位:市商务局、市投资促进局、市自然资源局、市工商联,沙田镇、南城街道、松山湖)

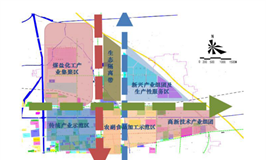

4.推动专业市场优化提升。鼓励有竞争能力的东莞专业市场做大做强。鼓励专业市场数字化改造,引导专业市场应用互联网、物联网、大数据、区块链和人工智能等现代信息技术,加快传统交易场景数字化重构。鼓励专业市场依托行业大数据平台,衔接匹配上游供应与下游需求,打通产业链各环节,打造适应数字经济发展的区域新型商品集散中心;鼓励专业市场从传统交易向研发、设计、展会、出口等产业链高端环节延伸;鼓励专业市场商户从个体经营向公司化发展,提高专业化、组织化水平;鼓励专业市场商户参与市场采购贸易;推动化工、粮油、农产品、塑胶、服装、家具、鞋、五金模具、汽车等专业市场向国际化、展贸化、信息化转型升级,着力打造成为区域行业的标杆示范。(责任单位:市商务局、市市场监督管理局,各镇街、园区)

5.积极推动农贸市场改造升级。按照“统一规划、合理布局、明晰标准、分类改造、分步实施”的总体思路,力争在2023年底前实现全市农贸市场全部转型升级改造,通过建设改造和管理提升,构建与我市人口、产业、城市品位相适应的环境卫生、食品安全、消防安全、价格合理、管理规范、供应稳定、智慧便民的农贸市场体系。(责任单位:市市场监督管理局、市商务局、市发展和改革局、市财政局、市自然资源局、市住房和城乡建设局、市农业农村局、市卫生健康局、市国有资产监督管理委员会、市城市管理和综合执法局、市消防救援支队、市公安局,各镇街、园区)

(二)积极打造消费品牌

6.积极引进商贸龙头企业。积极推动京东、天猫等龙头电商平台的零售项目落户东莞,充分发挥龙头企业零售服务商的职能,以智慧零售为特色,推动更多新模式、新业态、新产品落地。积极推动华润、太古等知名购物中心品牌,山姆会员店、Costco等知名零售品牌在东莞布局开店,打造区域商贸龙头企业聚集地。(责任单位:市投资促进局、市商务局,各镇街、园区)

7.大力发展首店经济。落实首店经济扶持政策,聚焦东莞市中心城区、松山湖、滨海湾新区等区域重点商圈,围绕零售餐饮、文体娱乐、生活服务等业态,积极招引国内外具有影响力、代表性的知名品牌和原创品牌开设首店,鼓励原有品牌企业升级改造开设全新旗舰店、体验店,鼓励有国际影响力的高端知名品牌、设计师品牌、高级定制品牌等在我市首发新品,举办时尚走秀、国际展会和发布活动。力争到2023年推动各类品牌首店落户东莞不少于100个。(责任单位:市商务局、市财政局,各镇街、园区)

8.推动老字号创新发展。加强挖掘、保护和传承具有东莞特色的老字号品牌,打造一批具有本土特色的老字号零售、餐饮、专业市场品牌。积极组织我市企业参加国家和省的老字号评选。组织修订“东莞老字号”评选办法,启动“东莞老字号”评选工作。鼓励老字号企业融合创新发展,每年开展东莞老字号评选活动,打造一批具有本土特色的老字号品牌,对新获得“中华老字号”“广东老字号”“东莞老字号”称号的商贸流通企业分别给予一次性奖励。支持老字号企业上线各大平台开设特色栏目,加速形成本地化的“老字号”销售集群。(责任单位:市商务局、市文化广电旅游体育局、市工商联,各镇街、园区)

9.推动“东莞礼物”项目实施。在文化创意产业、现代先进制造业、商贸流通业、农业等领域通过文化植入、创意设计和科技创新的有机融合,推动东莞文化产业化和产业文化化相向而行,按照“政府引导、市场主导、企业主体”原则,统筹推进“东莞礼物”项目落地发展,推动“东莞礼物”相关政策落地。(责任单位:市文化广电旅游体育局、市委宣传部、市委网信办、市工业和信息化局、市农业农村局、市国有资产监督管理委员会、市市场监督管理局、市商务局,各镇街、园区,东实集团)

10.积极发展本土品牌经济。支持东莞企业持自有品牌参加中国国际商标品牌节,鼓励东莞企业组团设立东莞品牌企业展区。鼓励美宜佳、嘉荣、天福、蒙自源等本土连锁零售、餐饮品牌,积极引入战略资本,加快推进全国化布局。鼓励企业举办新品发布会、宣传推介会、订货会等活动。支持东莞制造业企业探索品牌化发展,积极拓展内销的路径,加快在一般消费品拓展实施“同线同标同质”工程。支持举办“东莞品牌节”等自主品牌博览会、巡展推介会。着力将“乐购东莞”打造成为区域性品牌活动,联合行业协会与各大电商平台,开展线上线下系列特色促销活动,营造浓厚消费氛围。(责任单位:市商务局、市市场监督管理局、市工业和信息化局、市委宣传部、市文化广电旅游体育局、市工商联,各镇街、园区)

(三)提速发展重点领域消费

11.聚焦扩大汽车消费。落实促进汽车消费政策措施。开展汽车促消费活动,鼓励“国六”标准排量新车消费,鼓励汽车“以旧换新”,支持新能源汽车消费。优化汽车入户手续,提升汽车金融服务质效,进一步规范汽车消费市场秩序。积极争取汽车改装市场试点。进一步规范二手车交易行为,指导二手车市场主体落实备案等管理规定,营造良好的市场环境。(责任单位:市发展和改革局、市商务局、市市场监督管理局、市公安局、市交通运输局、市税务局、市生态环境局、市工商联)

12.聚焦促进家电家居消费。联合生产厂家和家电销售企业实施家电“以旧换新”和智能产品补贴计划,鼓励家电企业发放消费优惠券,对消费者新购笔记本电脑、平板电脑、5G手机、4K和8K电视等智能数码产品和节能家电产品给予补贴。鼓励有条件的镇街(园区)对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。推动家电生产企业落实生产者责任延伸制度,通过自建回收网络、委托回收、联合回收等方式,扩大回收渠道;支持家电企业与房屋租赁、工业园区后勤服务等企业加强合作,创新家电消费模式。结合垃圾分类、大件垃圾处理等工作,鼓励居民小区设置废旧家电、家具等大件垃圾临时堆放场所,放宽回收车辆、配送车辆进城、进小区限制,优化废旧家电、家具等大件垃圾回收处理体系。(责任单位:市发展和改革局、市工业和信息化局、市城市管理和综合执法局、市住房和城乡建设局、市商务局、市公安局、市工商联,各镇街、园区)

13.聚焦提振餐饮消费。鼓励各镇街(园区)因地制宜开展各类线上线下餐饮促消费活动,支持以市场化方式推介优质特色饮食,提升市场人气,提振消费信心。支持连锁餐饮行业发展。鼓励餐饮企业丰富提升菜品,加快创新经营模式,加强与网络平台合作,推动“互联网+餐饮”发展。推动东莞餐饮品牌化、品质化发展,推进“粤菜师傅”工程建设,支持企业参评“粤菜名店”“粤菜名品”“钻石名菜”“黑珍珠”餐厅等竞赛评选,培育区域餐饮品牌。(责任单位:市商务局、市人力资源和社会保障局、市工商联,各镇街、园区)

14.聚焦发展5G消费。支持5G新技术、新内容、新场景落地,支持企业运用大数据、虚拟/增强现实、智能交互、通信感知等新技术搭建5G全景应用生态体系,升级重构教育、医疗、零售、家居等消费新场景。鼓励开发基于智能终端的数字内容和应用服务,发展可穿戴设备、智能家居、无人驾驶等数字信息消费。扩大视频直播、视频社交、在线教育、数字音频、网络游戏等信息服务消费,开展信息消费进商圈、进社区、进医院、进校园、进企业等体验活动,打造一批信息消费体验中心,推动东莞成为大湾区数字内容主产地和消费的重要目的地。(责任单位:市商务局、市工业和信息化局、市教育局、市卫生健康局、市工商联,各镇街、园区)

(四)大力发展服务消费

15.积极推动文旅消费。鼓励镇街(园区)及部分景区引进船坞餐厅、稻田餐厅等特色餐饮体验方式,积极引导旅行社创新推出工业、农业主题游线产品,鼓励太粮米业、鑫源食品文化博物馆、唯美中国建筑陶瓷博物馆等工业旅游景点升级改造,积极打造本土IP,创建一批农业文旅休闲旅游示范点。丰富旅游购物消费,支持镇街、园区等挖掘历史文化底蕴,完善工业旅游配套,开发集生产展示、观光体验、教育科普于一体的旅游产品,进一步梳理和整合成熟的资源,优化旅游线路。引导鸿福路商圈融入潮玩元素,集合文创商店、特色书店、电影院、美术馆、剧场、文化娱乐场所等功能,创新文旅消费空间,提升文化内涵,创建文化和旅游消费集聚区,形成优质文化旅游消费标杆。遴选若干有条件的街区,争取培育成文化特色鲜明的旅游休闲街区。(责任单位:市文化广电旅游体育局、市农业农村局、市交通运输局、市财政局、市工业和信息化局、市工商联,各镇街、园区)

16.积极推动体育消费。完善体育设施,促进体育消费。开拓体育健身休闲市场,鼓励利用城市空置场所建设智能健身房和健身休闲设施,促进健身休闲消费,完善全民健身体制机制。创新体育场馆运营模式,实施公共体育场馆全面向社会开放,探索推动学校体育场馆向社会开放。办好国际大型体育赛事,举办市民运动会、时尚运动节、全市篮球联赛等。对标国家体育消费试点城市,深入挖掘篮球、羽毛球等商业价值,承办更多国家级、国际性赛事活动,培育健身休闲、场馆服务、体育培训等服务业。(责任单位:市文化广电旅游体育局)

17.积极推动家政养老消费。推进养老机构建设,支持各类市场主体进入养老服务市场,大力发展民办养老机构。完善政府对养老机构运营补贴方式,支持养老机构提供社区和居家养老“嵌入式”服务。鼓励有条件的镇街(园区)对长期从事养老护理一线工作的从业人员予以补贴或奖励。引导家政服务业专业化、规模化、规范化发展,健全家政服务标准和服务规范,提升家政服务质量,支持推动家政服务员持“居家服务证”进行上门服务。(责任单位:市民政局、市商务局、市发展和改革局、市卫生健康局、市住房和城乡建设局、市自然资源局、市财政局、市人力资源和社会保障局,各镇街、园区)

18.积极推动健康消费。推动“互联网+医疗健康”发展,支持依托实体医疗机构发展互联网医院,深化远程医疗服务在市镇两级医院、社区卫生服务中心的应用。开通互联网医院健康咨询服务,完善处方流转、药品配送等功能,拓展线上医疗服务空间,缓解线下门诊压力,降低患者线下就诊交叉感染风险。构建健康消费新体系,建立完善健康检测、保健效果评估等全方位支持系统,建立新型社区“智慧健康驿站”,打造社区健康服务体系,满足市民家门口健康服务需求。培养居民健康生活习惯,扩大绿色食品、药品、卫生用品、健康器材等健康相关产品和服务供给。(责任单位:市卫生健康局、市发展和改革局、市财政局、市工业和信息化局)

(五)积极推动便民服务消费

19.积极推动连锁行业发展。推行连锁便利店企业“一照多址”登记政策,对企业在经营场所(或主要经营场所)以外设经营场所,免于设立分支机构,申请备案经营场所即可。如经营活动涉及后置审批事项的,凭经营场所备案证明代替营业执照办理许可审批。探索试行食品经营连锁单位食品经营许可告知承诺制。鼓励连锁企业样板店建设,鼓励企业在中心商圈经营高端连锁店。支持老旧店、夫妻店、小店提升改造加盟品牌连锁店。支持社区生鲜连锁超市发展。加强我市零售龙头企业培育,支持大型连锁企业通过组织创新做强做大。(责任单位:市商务局、市市场监督管理局,各镇街、园区)

20.积极发展社区经济。支持有条件的社区改造提升商业中心、邻里中心等各类综合服务设施,完善“一站式”便民服务功能。优先配齐基本保障类业态,支持与居民日常生活密切相关的便利店、综合超市、菜市场、生鲜超市(菜店)、大众餐饮(本土小吃)、美容美发店、洗染店、药店、照相文印店、家政服务点、维修点、再生资源回收点、邮政快递综合服务点、前置仓等进社区,在安全、合法的前提下采取“一点多用”、服务叠加等方式发展微利业态,保障生活必需。因地制宜发展品质提升类业态,鼓励发展特色餐饮、运动健身、保健养生、新式书店、休闲娱乐、老年康护、幼儿托管等品质提升类业态,促进商文旅融合,拓展社交化、特色化功能,满足居民多样化的消费需求,提升生活品质。鼓励有条件的物业服务企业向养老、托育、家政、邮政快递、前置仓等领域延伸,推动“物业服务+生活服务”,提升消费便利化、品质化水平。(责任单位:市商务局、市文化广电旅游体育局、市市场监督管理局、市城市管理和综合执法局、市民政局、市邮政管理局、市卫生健康局、市教育局,各镇街、园区)

(六)培育壮大消费新业态

21.积极发展新零售。推动传统零售业由实体店的单一模式转型升级为线上线下组合售卖,增强线上信息交互、数据共享。由传统的价格导向模式转变为以消费者体验为中心,侧重于消费者的多元化需求。深入推进零售业数字化,建设一批智慧商圈、智慧街区、智慧门店、智慧药房,加快无人体验店、智慧社区店、自提柜、云柜等新业态布局,满足“宅经济”“云生活”等新消费需求。鼓励零售企业、电商平台利用新技术构建更多智慧零售新场景和新业态,完善新消费供给生态。(责任单位:市商务局、市工商联,各镇街、园区)

22.着力扩大跨境消费。积极培育一批国际商品交易平台,吸引各类贸易主体集聚,构建开放式、综合型的内外贸一体化商品市场体系,加快推动麻涌国际粮油交易平台、虎门国际布料交易平台、厚街国际黄金珠宝交易平台、菜鸟网络大进口华南(东莞)区域中心项目发展,打造国际国内重要原材料及商品市场集聚地。大力发展跨境电商,积极引导境外教育、医疗、旅游等高端消费回流。积极推广市民服务中心“保税展示+跨境电商零售”模式,主动融入深圳大湾区免税城建设,探索开设市内免税店。积极推动寮步车检场外贸产品展销综合区建设。(责任单位:市商务局、市投资促进局、市卫生健康局、东莞海关、国家税务总局东莞市税务局,各镇街、园区)

23.科学合理发展“夜间经济”。丰富夜市、夜食、夜游、夜秀等消费业态场景,全面点亮夜间经济。鼓励商场、购物中心、商业街延长营业时间,在店庆日、节假日期间开展“夜宴”“不打烊”等晚间促销活动。以莞城新光明市场、东城33小镇、万江下坝坊、寮步西溪古镇为核心,打造一批有影响力、有特色的夜间经济集聚区。鼓励打造网红打卡点,吸引消费者特别是年轻人体验夜间消费。积极推动市民服务中心、国贸、第一国际搭建“夜经济”消费场景。围绕“三江六岸”工程,增加灯光秀、演艺秀、夜间游船、船坞美食体验等活动,打造东莞夜间旅游集聚群。加强夜间交通保障,提升市民夜间消费的意愿。(责任单位:市商务局、市文化广电旅游体育局、市城市管理和综合执法局、市交通运输局、市交投集团,各镇街、园区)

24.不断拓展“东莞制造”品牌展示和营销路径。加强品牌宣传推广力度,推动会展业与制造业深度融合,做大做强展会品牌,培育更多有影响力和竞争力的展会品牌。创新打造贸易云上展会,帮助品牌企业快速搭建“线上展馆”,帮助外贸企业高效对接境内外买家。鼓励企业“走出去”建立营销网络、海外门店或柜台、售后服务和维修、仓储配送,更直接面对海外消费者。支持南非“东莞制造”品牌展销中心加快发展,探索推动在汤加等“一带一路”沿线国家复制推广,拓宽莞货销售渠道。全面推动“莞货全球行”“莞货全国行”“莞货网上行”,以会展经济、线上平台、跨境电商与境外营销等新型手段营造东莞本土品牌向高端化、高附加值发展的新环境。(责任单位:市商务局、市市场监督管理局、市委宣传部,各镇街、园区)

(七)逐步构建政策体系

25.大力开展“乐购东莞”活动。进一步优化“乐购东莞”促消费活动体系,丰富活动内容,提升品牌价值,提升“乐购东莞”平台运营能力和服务能力,将“乐购东莞”打造成为粤港澳大湾区具有较大影响力和吸引力的消费品牌。支持协会、企业、金融服务机构自筹资源组织“乐购东莞”促消费活动。每年安排专项经费用于开展促消费活动。(责任单位:市商务局、市文化广电旅游体育局、市农业农村局、中国人民银行东莞市中心支行,各镇街、园区)

26.支持重点商贸企业销售提升。对批发、零售等行业重点企业销售额对比上一年所产生的销售增量按一定条件予以奖励。市镇联动全力争取批零住餐在莞异地企业分支机构转为独立法人企业,积极推动批零住餐行业个体户转法人企业,成功纳入限额以上企业统计,给予一次性奖励。(责任单位:市商务局)

27.支持发展总部型商贸企业。支持企业在东莞设立销售总部,支持引进商贸企业总部。对新设立或新进驻东莞的大型批发、零售、餐饮企业总部(区域总部),按我市现行总部企业支持政策执行。支持总部型商贸企业开拓市外市场,在市外设立分支机构。支持制造业企业设立专业化销售公司。(责任单位:市发展和改革局、市商务局、市税务局,各镇街、园区)

28.支持重点商贸企业上市发展。认真筛选盈利能力好、创新能力强的商贸企业,建立上市后备企业队伍。创新企业土地供应模式,妥善解决企业历史遗留问题,加大企业上市挂牌财政扶持力度,推动我市重点商贸企业改制上市。(责任单位:市发展利用资本市场工作领导小组成员单位,各园区、镇街)

(八)持续优化消费环境

29.统筹落实促消费政策。落实国家和省市系列促消费政策,相应出台一批务实管用、提振消费信心的政策措施。创新城市管理、市场监管、社会治安、交通管理等社会管理方式,帮助商贸企业纾困解难,增强企业发展信心和后劲,形成政府推动、镇街(园区)联动、部门互动、多方参与的促消费工作格局,努力推动消费稳定增长。(责任单位:市商务局、市城市管理和综合执法局、市市场监督管理局、市公安局,各镇街、园区)

30.实施促消费包容审慎监管。落实国务院“放管服”政策,按照“应减必减、可放则放”原则,实行负面清单管理,支持商家在商业用地红线范围内依法依规开展促销活动,强化事中事后监管,对促消费活动实施包容审慎监管。对同一承办方在同一场地举办相同内容的多场次大型促消费活动,实行一次许可(报备)制。各镇街(园区)应当按照方便群众生活、合理布局的原则,统筹规划,划定食品摊贩经营区域和确定经营时段。对在特色餐饮文化街区、商圈、开放式公园以及有条件的开敞空间、慢行系统等不影响通行的区域,支持有序放开酒吧、咖啡店、轻餐饮店等‘食品摊贩’限制,拓展商品和服务展示空间,提升消费体验。提倡诚信消费,实施“自愿承诺+信用管理”模式,营造诚实守信、服务制胜、放心便捷的消费环境。(责任单位:市市场监督管理局、市公安局、市应急管理局、市城市管理和综合执法局,各镇街、园区)

31.完善事前事中事后信用监管。建立信用依法奖惩一张网,推进重要产品信息化追溯体系建设,支持建设进出口商品溯源体系,提升消费者使用信心。加强“双随机、一公开”监管,对消费领域的企业失信行为依法依规公示和实施惩戒。推行放心消费商家信用承诺制度,营造良好消费环境。坚持日常执法与专项整治相结合,开展重点消费品监督抽查,严厉打击发布虚假广告等违法行为。推行经营者“放心消费承诺”活动,鼓励经营者结合自身经营情况,按照有利于消费者的原则,开展“线下无理由退货承诺”活动,积极营造诚实守信的消费环境。(责任单位:市发展和改革局、市市场监督管理局、市商务局、市农业农村局、东莞海关,各镇街、园区)

32.加大促消费宣传推广。充分发挥融媒体优势,有效引导社会预期,营造加快推进消费升级、释放市场活力的良好舆论氛围,增强居民消费信心。坚持传统主流媒体与新媒体相结合。充分利用中央及省市重点主流媒体资源,灵活运用各类新媒体渠道,突出表达、互动式传播,切实提高传播的有效性和覆盖面,营造促消费浓郁氛围。坚持线上与线下相结合。利用线上线下同步宣传优势,不断提高黏性、扩大影响。坚持官方与民间结合。加强各类政府资源统筹协调,充分发动各行业协会、民间组织、自媒体平台等开展宣传推介,形成协同发力的良好局面。(责任单位:市委宣传部、市商务局)

三、工作要求

(一)加强政策扶持。市各有关单位全力参与、共同推进培育建设,充分调动社会资源,形成全市“一盘棋”工作格局。加强相关专项资金的统筹整合,加大对区域消费中心城市建设重点领域、重点项目、重点企业的支持,突出支持重点,优化支出结构。加强商业设施规划与城市总体规划以及其他专项规划的衔接。引导各类市场主体和社会资本参与区域消费中心城市建设,鼓励消费领域新业态、新模式,培育本土品牌发展壮大。

(二)开展试点示范。支持有条件的镇街、园区在政策供给及服务体系建设等方面先行先试,培育区域消费中心城市核心示范区,探索形成可复制可推广的经验,引领带动区域消费中心城市的全面建设。

(三)加强宣传引导。强化城市大宣传、大推介理念,联合权威传媒机构开展城市整体营销、城市品牌宣传,深度挖掘播报东莞文商旅体娱等消费资源及其亮点,提升东莞消费的区域影响力、传播力、辐射面。充分利用各类展会平台加强相关宣传推介。

来源:东莞市人民政府办公室