如皋市:关于进一步推进工业用地提质增效的实施意见(试行)

为进一步提升资源配置效率,构建符合企业发展规律、产业生命周期和产业发展方向的工业用地长效机制,促进全市节地水平和产出效益“双提升”,根据《省政府办公厅关于进一步推进工业用地提质增效的意见》(苏政办发〔2021〕103号)、《关于印发进一步推进工业用地提质增效实施细则的通知》(苏自然资发〔2021〕264号)和《市政府办公室印发关于进一步推进工业用地提质增效的实施意见(试行)》(通政办发〔2022〕1号)的通知,结合我市实际,制定本实施意见。

一、提高工业用地容积率

(一)严格执行容积率标准。新上工业项目用地容积率一般不低于1.3。高标准厂房用地容积率一般不低于2.0。按工业用地管理的研发项目用地容积率一般不低于2.5,主要用于研发、创意、设计、中试、无污染生产等新型产业功能以及相关配套服务。厂房层高超过8米的,按水平投影面积乘以 2.0 系数计入容积率控制指标。在安全生产等前提下,详细规划中工业用地建筑高度可不做要求。特定产业,以及基于环保、安全、消防等要求和使用特殊工艺的工业项目用地容积率,可根据实际情况,由市重大项目办组织发改、行政审批、自然资源和规划、生态环境、商务等相关部门集体决策认定。〔责任单位:自然资源和规划局、发改委、行政审批局、科技局、住建局、生态环境局、商务局、各镇(区、街道)〕

(二)鼓励建设使用高标准厂房。鼓励企业建设使用四层(单体建筑高度超过 12 米)及以上配工业电梯的高标准厂房。引导计算机、通信和其他电子设备制造业、纺织服装业等行业的企业节约集约利用土地,建设使用高标准厂房。鼓励“专精特新”及“小巨人”企业、初创企业、小微企业租用高标准厂房。各镇(区、街道)应在准入、租金、规划建设、配套服务等方面给予倾斜支持。〔责任单位:发改委、行政审批局、自然资源和规划局、住建局、各镇(区、街道)〕

二、高效配置工业用地

(三)实行“合同+协议”配置方式。全面实行工业用地“土地出让合同+投资发展监管协议”配置方式。市人民政府(或其委托的开发区、产业园区管委会)与新上工业项目土地受让人签订投资发展监管协议。投资发展监管协议应明确投资强度、投产时间、能耗情况、排污总量、销售收入、地均税收、违约责任、退出收回等条款。受让人在工业用地成交后,持投资发展监管协议与自然资源和规划部门签订土地出让合同。〔责任单位:商务局、发改委、科技局、自然资源和规划局、各镇(区、街道)〕

(四)提高投资强度和产出效益。牢固树立“以亩产论英雄”的鲜明导向。原则上,国家级开发区新上工业项目的亩均固定资产投资一般不低于350万元,亩均税收一般不低于40万元;省级开发区新上工业项目的亩均固定资产投资一般不低于300万元,亩均税收一般不低于30万元;其他地区新上工业项目的亩均固定资产投资一般不低于250万元,亩均税收一般不低于15万元。〔责任单位:发改委、自然资源和规划局、商务局、税务局、各镇(区、街道)〕

(五)明确单独供地条件和投资规模。国家级开发区一次性投资不低于1.5亿元且设备投资不低于6000万,省级开发区一次性投资不低于1.2亿元且设备投资不低于4800万,其他地区一次性投资不低于1亿元且设备投资不低于4000万的工业项目,可单独供地。用地规模小于1.5公顷且适宜使用高标准厂房的工业项目,原则上不予单独供地。确因道路、河流、供电线路等分割的边角地小于1.5公顷的工业项目,经市人民政府批准可单独供地。〔责任单位:自然资源和规划局、发改委、商务局、各镇(区、街道)〕

三、推进工业用地供应方式改革

(六)实行工业用地弹性出让。开展工业企业全生命周期调查研究,结合国家、省产业政策和我市产业发展导向,制定产业项目弹性出让年限指导意见,新上工业项目采用弹性出让方式配置,出让年期一般不超过30年。重特大工业项目用地,经市人民政府批准后,可按法定最高年期50年供应。具有投入周期长、技术变革快等特点的新兴产业用地,探索采用“10+N”弹性出让方式供应,即先出让10年,出让期满后经市人民政府(或其委托的开发区、产业园区管委会)考核达到投资发展监管协议履约要求的,通过协议出让方式再受让N年期,两次出让年期之和不超过30年。10年出让期满经考核未达到投资发展监管协议履约要求的,由投资发展监管协议的监管方按投资发展监管协议约定处置后,可收回土地使用权。〔责任单位:发改委、自然资源和规划局、商务局、各镇(区、街道)〕

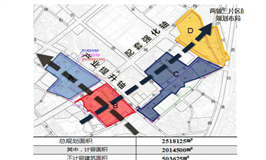

(七)探索产业混合用地规划布局。各镇(区、街道)要依据国土空间总体规划,结合自身发展定位和产业发展需求,科学确定各类产业园区或工业集中区内混合用地的规模和布局,及时调整详细规划。以产业为主导的新上混合用地项目,其主导功能的用地面积和计容建筑面积原则上均应分别不小于宗地总面积和计容建筑总面积的60%。要严防变相将混合产业用地商业化、地产化。〔责任单位:自然资源和规划局、行政审批局、各镇(区、街道)〕

(八)支持单一工业用地增加混合用途。原有单一工业用地中增加研发、中试设施、检测等其他产业用途的,工业用地性质保持不变,无需补缴土地出让金。其他产业用途、企业行政办公及生活配套设施的计容建筑面积占计容建筑总面积的比例不超过30%,其中用于企业行政办公及生活配套设施的计容建筑面积占比不超过计容建筑总面积的15%,且配套部分不得分割转让,鼓励建设多层、高层建筑。增加商务办公、商业服务业等其他混合用途的,经市人民政府批准,原土地使用权人可按协议方式补缴新老土地用途差价,完善用地手续,新增加用途的建筑须全部自持,不得销售和转让。对涉及公共安全、环境保护及特殊功能需求的用途不得混合利用。〔责任单位:自然资源和规划局、生态环境局、住建局、行政审批局、各镇(区、街道)〕

四、鼓励工业用地开发利用地下空间

(九)统筹开发区地下空间利用。鼓励省级以上开发区结合国土空间总体规划,编制完善地下空间开发利用专项规划,因地制宜明确地下空间的开发目标、重点区域、分层分区和协调连通等规划管控和建设要求,统筹开展人防工程等建设。详细规划要明确具体地块的地下空间开发利用规划管控要求。〔责任单位:自然资源和规划局、各镇(区、街道)〕

(十)拓展利用地下空间。鼓励工业项目利用地下空间建设仓储、停车及生活配套等设施。新增商务办公、商业服务业等混合产业用地和按照工业用地管理的研发类项目用地应充分利用地下空间建设停车、生活配套等设施,商务办公、商业服务业功能的停车泊位设置分别按照办公、商业停车标准执行。生产厂房、研发办公建筑等底层不得设置停车泊位。地面停车楼层高度在2.2米以上且不超过3.2米的,可按结构层建筑面积计入容积率。〔责任单位:自然资源和规划局、生态环境局、行政审批局、各镇(区、街道)〕

五、共建共享服务配套设施

(十一)鼓励集中设置公共配套设施。鼓励各业态所需的配套服务设施集中建设,促进共享共用,提升综合服务水平。产业园区可集中建设商业服务业、商务公寓、宿舍以及公共管理与公共服务等邻里中心综合设施及生态环境基础设施,为园区统一提供商住及公共服务。在确保安全的前提下,产业园区中工业项目集中配套建设行政办公及生活服务设施的用地面积占项目总用地面积的比例上限由7%提高到15%,建筑面积占比上限由15%提高到30%,提高部分主要用于建设宿舍型保障性租赁住房,成套保障性租赁住房计容建筑面积占比不超过提高部分计容建筑面积的15%。严禁建设成套商品住宅。〔责任单位:自然资源和规划局、住建局、行政审批局、各镇(区、街道)〕

(十二)统筹配置工业园区绿地。各类开发区或工业集中区(工业园区)应整体统筹绿地的规模和布局,鼓励集中布局、综合利用。在统筹考虑景观效果和管线布置等因素基础上,可因地制宜设置城市沿道路两侧绿化带。鼓励开发区或工业集中区(工业园区)在公共部分集中配置绿化,保障整体绿地率,单宗工业用地绿地率一般不高于12%。〔责任单位:自然资源和规划局、行政审批局、住建局、各镇(区、街道)〕

六、鼓励盘活存量工业用地

(十三)编制低效用地再开发规划计划。开展产业园区用地初始调查和年度更新调查,全面排查规上工业企业用地情况、能耗情况、产出效益、排污总量等,并逐步扩大到镇、村工业集中区和全部工业企业。利用“工业企业资源集约利用评价系统”,深化企业综合评价,突出企业分类指导,编制并发布低效用地再开发专项规划和三年行动计划,将亩均产出、效益低、能耗高的企业纳入低效用地再开发计划。原项目未完成开发的,经市人民政府(或其委托的开发区、产业园区管委会)对企业履约情况进行核查并对违约情况进行处置后,可纳入再开发计划。边角地、夹心地、插花地等无法单独出具规划条件或难以独立开发的零星土地,纳入低效用地再开发范围,可结合周边地块一并实施开发建设。〔责任单位:发改委、科技局、自然资源和规划局、各镇(区、街道)〕

(十四)鼓励低效工业用地升级改造。列入低效用地再开发的土地使用权人可自主实施再开发,或以转让、入股、联营等方式引入新投资主体再开发。实施再开发的用地主体与市人民政府(或其委托的开发区、产业园区管委会)签订投资发展监管协议,重新约定项目投资、产出、税收要求,升级改造项目亩均投资强度、亩均税收不低于新上项目要求的80%。升级改造建设高标准厂房的,单宗用地面积或多宗相邻地块合并后用地面积不低于30亩,改造后容积率不低于2.0,亩均固定资产投资不低于250万元,亩均税收不低于15万元。土地使用权人无力实施再开发或无再开发意愿的,市人民政府可实施收储或指定全资国有公司回购。经市人民政府批准,利用现有工业用地、工业厂房从事科技研发、生产性服务业等新业态的,可实行继续按原用途和土地权利类型使用土地过渡期政策,过渡期为五年。〔责任单位:发改委、行政审批局、科技局、自然资源和规划局、各镇(区、街道)〕

(十五)明确厂房分割转让要求。企业入驻高标准厂房并要求获得产权的,在高标准厂房竣工验收满三年、企业绩效达到履约要求且经市人民政府批准后,允许将对应房屋所有权、国有建设用地使用权分割转让给入驻企业,但可分割转让的厂房计容建筑面积累计占比不得超过除配套设施外计容建筑总面积的30%,不得改变功能和土地用途。土地用途变更为战略性新兴产业、生产性服务业等新产业、新业态的,列入低效用地再开发专项规划和年度实施计划的工业用地,经市人民政府批准可采取协议方式出让,出让时应明确分割转让条件和比例要求,分割部分计容建筑面积占比最高不得超过除配套设施以外计容建筑总面积的50%。分割转让的受让方应符合所在地产业准入要求,并与市人民政府(或其委托的开发区、产业园区管委会)签订投资发展监管协议。生产服务、企业行政办公、生活配套设施等用途的土地、房产不得分割转让。首次分割后满5年可再次转让,市人民政府(或其委托的开发区、产业园区管委会)对投资发展监管协议履约情况考核,达到要求的,可办理不动产权转移登记手续。再开发为高标准厂房的,单幢建筑面积一般不低于2000平方米。竣工验收满3年、亩均投资强度和亩均税收达到履约要求的,可分割转让。分割转让应以幢或层为最小单元,最小单元面积一般不低于1000平方米。〔责任单位:发改委、自然资源和规划局、住建局、各镇(区、街道)〕

七、发挥国土空间规划引领作用

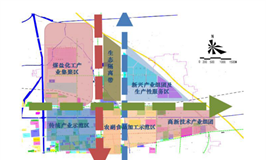

(十六)统筹优化国土空间布局。各镇(区、街道)在编制国土空间总体规划时应科学统筹划定工业和生产性研发用地保障线,突出产业功能定位和用地布局优化,保障工业用地的集聚和规模。要进一步整合优化产业用地,针对村镇地区不符合镇村布局规划和实用型村庄规划且较为碎片化的低效产业用地,制定相关政策,引导有计划地退出,将空间“化零为整”腾挪至开发区或工业集中区(工业园区)内。〔责任单位:自然资源和规划局、各镇(区、街道)〕

(十七)简化详细规划实施管理。按照“系统编制、急用先批、保障发展”的思路,系统编制产业园区详细规划和低效工业用地再开发专项规划,成果完善的单元详细规划可履行审议、公示和报批程序。简化规划调整程序,产业用地容积率、建筑高度、绿地率等控制指标调整,经规划审核通过后,可履行公示和报批程序。依据经批准的详细规划提出出让地块的位置、使用性质、开发强度等规划条件,作为国有土地使用权出让合同的组成部分,并在后续方案审查和规划许可阶段落实。〔责任单位:自然资源和规划局、行政审批局、各镇(区、街道)〕

八、加大政策支持力度

(十八)强化工业用地计划保障。全力服务重点项目建设,精准有效抓好要素保障。市发改、行政审批、自然资源和规划、商务等部门对符合条件的重大工业项目要积极组织申报列入国家、省重大项目清单,尽力争取纳入国家、省用地计划盘子。纳入南通市级重大项目清单的工业项目,在国家下达的年度新增建设用地计划中,统筹建立专项用地“计划池”,优先保障其新增用地需求。〔责任单位:自然资源和规划局、发改委、商务局、各镇(区、街道)〕

(十九)实施差别化的地价政策。符合我市产业发展导向的智能装备制造、汽车及零部件、高端新材料三大主导产业集群,新一代信息技术和生命健康两大新兴产业集群且用地集约的工业项目,在确定土地出让底价时,经市重大项目办认定后可按不低于所在地土地等别相对应的工业用地最低价标准的70%执行。优先发展产业目录有调整的,按新的要求执行。实行弹性出让的项目用地,弹性年期出让的最低价按照法定最高年期50年对应的最低价进行修正。科研研发类用地可按照不低于工业用地出让最低价标准的120%确定出让底价。〔责任单位:自然资源和规划局、发改委、科技局、各镇(区、街道)〕

(二十)提供高效优质服务。建立快速服务机制,实行区域评估成果共享,提前介入并联审查,优化办理流程,精简申报材料,缩减审批时限,开辟绿色通道。实现土地成交即换发规划许可证、缴纳土地出让金即发放不动产权证、拿地即开工。〔责任单位:自然资源和规划局、住建局、行政审批局、各镇(区、街道)〕

九、强化工业企业绩效评价结果运用

(二十一)实行差别化水电气价格。开展工业企业资源集约利用综合评价,根据企业综合评价得分高低,将工业企业按照A(优先发展类)、B(鼓励提升类)、C(监管调控类)、D(落后整治类)四类予以划档分类。根据评价结果,依法依规对评为D类工业企业的水、电、气、热价格在现行价格基础上实行加价。增收费用由市财政统筹使用。〔责任单位:发改委、财政局、各镇(区、街道)〕

(二十二)实行差别化土地供应政策。优先保障A类企业扩产用地需求,支持B类企业使用存量用地,探索C、D类企业和保障线外工业用地退出机制,原则上C、D类企业拆迁不再安排新增土地供应,提高土地利用效率和产出效益。〔责任单位:发改委、自然资源和规划局、各镇(区、街道)〕

(二十三)实行差别化资金扶持政策。在同等条件下,优先推荐 A 类企业申报国家、省、市涉企专项资金项目。参与工业企业综合评价的企业在申报市级财政产业项目扶持资金时实施差异化补贴政策,原则上按照A类企业110%、B类企业100%、C类企业80%的比例进行兑付,D类企业不推荐报送项目,不配套扶持资金。〔责任单位:发改委、科技局、财政局、住建局、商务局、市场监管局、地方金融监管局、各镇(区、街道)〕

十、完善协同监管工作制度

(二十四)建立健全部门联动机制。建立联席会议制度,加强工作组织领导,强化部门协调联动,促进信息共建共享,形成齐抓共管工作合力,统筹开展我市工业用地提质增效工作。联席会议由市政府分管副市长召集,市纪委监委、发改委、科技局、财政局、行政审批局、自然资源和规划局、生态环境局、住房和城乡建设局、商务局、税务局等部门为成员单位。工业项目落地前,对项目可行性、行业发展前景、项目产值税收、投资强度等进行审核。工业项目建设时,督促项目按合同要求按时开工、竣工、投产。工业项目竣工后,开展投入评估,评估项目总投资额、亩均投资强度等情况。工业项目运营后,开展工业企业资源集约利用综合评价,对项目业态、亩均产值、亩均税收等开展过程评估。〔责任单位:自然资源和规划局、纪委监委、发改委、科技局、司法局、财政局、生态环境局、住建局、商务局、审计局、行政审批局、市场监管局、地方金融监管局、税务局、各镇(区、街道)〕

(二十五)落实“增存挂钩”机制。加大批而未供存量土地盘活力度,优先用于新上工业项目用地。构建新增建设用地计划与批而未供存量土地盘活相挂钩机制,定期通报。〔责任单位:自然资源和规划局、发改委、各镇(区、街道)〕

(二十六)加强项目履约监管。强化对土地出让合同、投资发展监管协议等履约情况的监管。容积率、亩均投资强度、亩均税收等核心指标达不到投资发展监管协议约定的,投资发展监管协议的监管方按照违约责任进行处置并督促企业限时整改。整改期满后仍达不到要求的,市人民政府可按照投资发展监管协议相关约定收回土地使用权。〔责任单位:发改委、行政审批局、自然资源和规划局、商务局、各镇(区、街道)〕

各镇(区、街道)要严格执行工业项目及用地管理的有关法律法规和政策制度,严格落实监管主体责任,不断适应新形势发展要求,完善资源要素市场化配置,激发各类市场主体活力,形成推动高质量发展的长效机制。

本实施意见自印发之日起施行,有效期为3年。

来源:如皋市人民政府办公室