安徽东至县:关于加快推进产业强县的实施意见(征求意见稿)

为深入贯彻新发展理念,积极融入新发展格局,加快落实市委、市政府“产业强市”战略部署,奋力打好全县产业基础高级化、产业链现代化攻坚战,推动东至高质量发展育新机、开新局,加快建设新阶段现代化“三美东至”,特制定如下意见。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神,按照“一极三地一门户”的发展蓝图,完整、准确、全面贯彻新发展理念,立足现有、放眼前沿、结合实际、突出重点,推动产业链、创新链、资本链、人才链“四链合一”,坚持用市场的力量办事、资本的力量谋事,一手抓传统产业改造提升,一手抓新兴产业培育发展,全面提升产业核心竞争力,加快构建“1+4+3”现代产业体系,为加快建设新阶段现代化“三美东至”奠定坚实的基础。

二、发展目标

到2025年,全县产业基础能力明显提升,产业创新能力全面进步,产业集群优势显著增强,产业主体企业跨越增长,产业承载平台加速提质,“1+4+3”的现代产业体系构建日趋完善,价值链增值、企业链协同、供需链安全、空间链协调取得长足进步。

----产业实力显著增强。全县GDP增速年均7.5%以上,三次产业结构优化为12:46:42,制造业增加值占GDP比重35%以上,农产品加工业产值与农业总产值之比达到2.8:1以上。化工新材料、生物医药与化学制药、绿色有机食品加工等优势产业链基本形成,现代化工产业产值达到300亿元以上,钙产业达到100亿元以上,绿色食品加工产业与智能装备制造产业达到100亿元以上。

----产业主体跨越增长。全县市场主体增加到35000户,企业主体增加到8000户,规上工业新增60户以上。产值过10亿元企业5家以上,产值过50亿元的企业1家以上,力争产值过100亿元的企业实现“破零”。纳税过1亿元的企业达到5家以上。上市企业梯队壮大,实现本土企业上市零的突破。

----产业项目加速提质。新引进10亿元以上产业项目12个以上,新引进项目履约开工率达100%;新开工亿元以上产业项目170个以上,其中工业项目100个以上、5亿元以上产业项目25个以上;新投产亿元以上产业项目120个以上,其中工业项目70个以上、5亿元以上产业项目18个以上。

----产业园区实力提升。东至经济开发区省级化学原料药基地和省级精细化工特色产业集群(基地)建设显效,力争创建省级战新产业集聚基地和省级高新园区,经营(销售)收入不少于300亿元,税收收入不少于14亿元,在全省开发区考核中创先争优。大渡口经济开发区基本建成绿色有机食品产业园、智能制造产业园、现代服务业物流园,力争建成省级绿色食品加工产业特色产业集群(基地),实现经营(销售)收入不少于150亿元,税收收入不少于7亿元,在全省开发区考核中位居前列。

----产业创新全面进步。规上工业企业研发机构覆盖率达到60%以上,实现研发经费投入强度达到2%以上。战新产业产值占规上工业产值比重达到40%以上,高新技术企业数达到40个以上,建成一批国家、省级重大产业、技术创新平台,每百万人口拥有发明专利数达到600件以上。

三、重点任务

(一)聚力发展现代化工首位产业

坚持首位支持现代化工产业,着力打造基础化工—化工原材料—化学药物制剂制品等化学制药产业链,做大做强靶向药物、人体生物素、心血管医药产业和药物专用中间体,重点发展工业涂料、高分子分离膜、碳纤维材料、化工类新型建筑材料等,把东至经开区建成长三角区域有影响力的化学制药和生物医药产业基地。

(二)发展壮大四大主导产业

绿色食品加工产业。大力发展“三品一标”农产品,加强绿色、有机和地理标志农产品认证,推进特色农业产业化发展,重点突破发酵、保鲜、提取、应用等关键技术,创建功能食品、休闲食品、养生食品、保健食品、特色饮料等绿色有机食品的“东至品牌”,创建省绿色食品加工产业特色产业集群(基地)。

智能装备制造产业。推动基础铸锻件向精密零部件、单体设备向智能化成套设备、传统设备向数字设备升级,把大渡口经开区建成智能装备制造基地。培育发展新能源汽车及应用产业研发生产和配套服务能力,协同全市打造省内知名的新能源汽车配套产业基地。

钙产业。制定东至钙产业特色发展规划,坚持“绿色开采、绿色运输、绿色加工”目标导向,加快形成“矿、廊、港、园”一体化发展格局。“上大、压小、延链”,建成钙材料生产基地、钙产品数据中心、钙产品交易中心,打造省级矿产品高质化利用特色产业集群。

袜业箱包服装产业。重点突破功能开发、研发设计、智能一体机等关键技术,重点发展多种纤维混纺和差别化、功能化化纤混纺纱线,订制服装,功能性旅行箱、背包以及品牌拎包,智能穿戴型袜业,建成全国知名的袜业箱包基地。

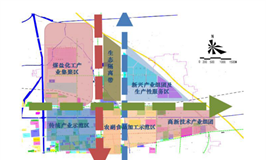

(三)发展培育三大新兴产业

大健康产业。发挥独特的“山水土气”特色优势,积极探索医养结合服务新途径,发展森林、避暑、休闲、户外体验、保健食材等养生业态,推进康养与文化旅游等产业融合发展,建设一批“度假式养老”基地。

大旅游产业。加快文化旅游资源的点线面整合和开发,大力发展文化旅游、生态游览、休闲康养、体育健身、露营自驾、科普研学、红色旅游等“旅游+”新型业态,全力开展国家全域旅游示范区、国家休闲农业与乡村旅游示范县、文化旅游名县、特色旅游名镇名村、国家A级旅游景区、旅游度假区、旅游民宿等文化旅游品牌创建。

大数据产业。系统布局建设新型基础设施,深入推进“两化融合”,提升信息化水平,助推数字产业化、产业数字化发展,建成东至县综合信息数据灾备中心、城市大脑,形成化工原料大数据、林业大数据、农业大数据等行业大数据,打造池州乃至安徽的数据融合发展中心和重要节点。

四、发展路径

(一)实施产业集群“建链工程”。树立群链思维,围绕化工新材料、生物医药与化学制药、人脸识别技术、矿山专用廊道制造、医用包装、绿色有机食品加工、袜业等产业进行建链、延链、补链、强链,大力推进产业链上下游企业和项目的挖掘引进工作,形成产业链上下游企业“1+N”协同发展的格局,培育现代化工、钙产业、绿色食品加工、装备制造等制造业产业集群,力争在现代化工、非金属材料精深加工等领域打造出“地标性”产业链。深度挖掘开发红色文化、民俗文化、非遗文化等资源,以文旅融合为主线,整合串联生态游览、休闲康养、科普研学、红色旅游等重点项目,推进全域旅游示范区品牌创建,打造“点、线、面”结合的东至旅游品牌和产业。重点发展食用菌、茶叶、鳜鱼、黄精、中药材、皖南土鸡、稻虾米、瓜蒌、油茶、辣椒等特色产业,建成8个以上长三角绿色农产品生产加工供应基地。积极打造“一县一业(食用菌)”、鳜鱼、茶叶和其他“一镇一品” 全产业链,发展壮大农业产业化龙头企业,创建国家现代农业产业园和省级农业科技园区。建成城市大脑,培育大数据产业,加强对5G、大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术的应用和推广,加快推进新基建谋划和融合应用,深入推进“上云用数赋能”,推进智能工厂、数字车间、智慧企业建设,实现数字产业化、产业数字化,带动数字经济发展。

(二)实施产业主体“培育工程”。重点抓好规上企业、高新技术企业、龙头企业和“专精特新”企业、上市公司培育。选取5-10家左右规模优势明显、具备产业链整合能力的骨干龙头企业,实行动态管理、精准服务,瞄准产业链关键环节和核心技术,加快市场拓展,加强研发突破,实施创新发展,推动企业优势向产业优势转变。深化国有企业改革,支持民营企业改革发展。深入实施民营经济上台阶计划,建立和完善规上(限上)企业培育库,进行专题调度、重点扶持,支持个转企、小升规,力争每年新增规模工业企业15家以上。推动企业建立研发机构,深化与高校院所产学研合作,加速高新技术后备企业升级为高新技术企业,力争每年新增高新技术企业7家。筛选10家左右专业基础好、技术含量高、行业地位突出的高成长性企业,助力企业通过兼并重组等方式做大做强,着力培育一批“专精特新”和制造业单项冠军企业。加强上市后备企业梯队动态管理,“一企一策”制定具体时间表、路线图,力争华尔泰公司首发上市,实现本土上市公司零的突破,力争5年内培育上市公司2家。积极引导本地企业、本地产品与外地知名企业、知名品牌进行对接“贴牌”,深入实施“三品”工程,积极创建在全国、全省拥有较高市场占有率和竞争力的优质农产品、工业产品、旅游产品品牌,争创国家、省级质量标杆和品牌试点示范企业。

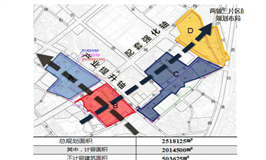

(三)实施产业园区“二次创业工程”。修编完善省级开发区发展规划,制定园区软硬件“标配”清单,优化基础设施、提标环保安全设施、配套公共服务设施、布局新型基础设施,建成智慧园区、绿色园区,积极争取开发区扩区调区,深入推进“一区多园”模式,至少共建2个“园中园”,打造2个战新基地,提升开发区综合承载力。持续推进开发区体制机制创新,实施“两集中三剥离”改革,推行“管委会+公司”运营模式,探索实施“行政2号公章”。全面推行“标准地”“负面清单”改革,建立园区基础信息和经济指标台账,完善以亩均投资、税收贡献等主要指标的评价体系,对入园新建成项目开展绩效后评估,实现园区高质量发展。

(四)实施产业项目“攻坚工程”。 围绕“1+4+3”现代产业体系,站在全域和产业集群培育高度来集成产业项目,依托区域和产业发展规划全方位谋划充实县级产业项目库。时刻关注跟踪国家、省(市)涉及产业类政策导向,做好项目识别和争资争创,围绕“双招双引”和投资需求来嫁接生成一批现代制造业、文旅康养、数字经济、现代农业等领域的项目,力争列入国家、省项目储备库,争取上级资金支持。完善招商引资项目预审机制,编制产业链招商地图,梳理和开发承接资源,重点推进产业性专业招商、区域性定向招商、头部企业带动集群化招商等模式,推动项目签约落地,力争引进2个地标性产业项目。落实好“四督四保”、县领导联系重点项目、重点项目分层分级调度等工作机制,压紧压实各地各单位项目建设主体责任,确保每个重大项目按进度要求开工建设和竣工投产。

五、保障措施

(一)坚持规划引领。围绕“十四五”规划的执行,抢抓长江经济带、长三角一体化、中部高质量发展等国家战略机遇,依托优质长江岸线资源,编制长江经济带(东至)发展总体规划及长江岸线生态保护与资源合理开发利用专项规划,围绕“1+4+3”产业体系编制出台各产业发展专项规划,进一步明晰产业发展定位和实现路径,强化规划执行落地,推进绿色产业发展,变资源优势为产业优势。

(二)压实工作责任。全面落实产业强县推进“一把手”负责制,成立县委书记、县政府县长任双组长,县委县政府分管同志为副组长,各有关单位主要负责同志任成员的产业强县领导小组。围绕产业体系建立产业发展“链长制”,健全 “一个主导产业、一名县领导、一个专班”工作机制。发挥考核导向引领作用,将产业强县考核纳入县综合考核体系,提升开发区发展、企业培育、项目建设、创新驱动等方面的考核比重,重点考核项目履约开工、投产达效情况。制定出台产业强县建设重点任务分解表,细化明确牵头领导和责任部门。强化推进情况督查通报,围绕产业强县中的短板弱项,及时开展经济运行、项目建设监测与分析调度。

(三)突出环境营造。对标对表先进发达地区政策,全面梳理集成我县既有的产业支持政策,结合实际修订完善招商引资、招才引智等“双招双引”优惠政策和产业强县支持政策。持续推进“四送一服”和“暖企行动”,建立常态化政企沟通联系机制。实施行政审批服务质效提升专项行动,加强对重点企业运行情况的监测分析,对涉企问题建立应答、办结的制度化、长效化政企互动机制。每年度召开产业强县大会,评选表彰一批产业强县先进个人,重奖对产业高质量发展有突出贡献的优秀企业家,提升企业家政治社会地位,形成推动东至产业高质量发展的浓厚氛围,创造更具竞争力的投资环境。

(四)强化要素保障。探索设立产业发展引导基金,保障企业发展、项目建设资金需求。制定企业家分类培育计划,实施企业家轮训工程,加快引进和培育专业型、创新型的对口人才。推进“科创+产业”深度融合,推动产业链上下游企业成立“创新联盟”,积极推进大院大所在我县设立研发机构或分支机构。落实土地要素跟着项目走、能耗指标围着项目走、严守生态保护红线优化路径走“三个走”工作机制,加大推进“僵尸企业”处置和批而未供、闲置土地、低效用地清理,有序编制土地征收成片开发方案,确保土地资源节约集约利用,确保优质项目土地有效供应。加大向上争取力度,采取多方挖潜、腾挪置换方式保障重大产业项目所需能耗、污染物排放总量替代指标。

来源:东至县人民政府